Памятник архитектуры в России: особенности национального восприятия древности

1.

Памятник архитектуры для многих синоним достопримечательности. Поэтому интерес к нему часто географический – в какой-то стране есть уже никому не нужный объект (дворец на окраине, замок на скале, аббатство на острове, амфитеатр в католическом городе, православный храм среди турецких домиков), на который едут посмотреть иностранные туристы или местные интеллектуалы.

Памятник – это что-то трудно уничтожимое (а то давно бы уничтожили), никому не нужное (а то давно бы использовали), что-то в силу этих своих свойств загадочное. Такие «географические» памятники характерны для обществ не слишком развитых (развитые их перемалывают – с помощью варварской или хозяйственной деятельности) и обычно – для теплых стран (там эти памятники часто стоят в засушливых, необрабатываемых зонах, а к тому же они защищены от быстрого разрушения относительной благодатностью климата). Так что если хотите увидеть такой «географически» детерминированный памятник – поезжайте в Турцию, Среднюю Азию, на Ближний Восток или в страны Магриба, и там вы обретете развалины погибших цивилизаций на окраинах с мусорными свалками или в бесплодных горах и долинах. Ровно такими же памятниками еще совсем недавно было большинство свидетельств существования Римской империи в Италии: все эти арки, колизеи, термы, акведуки стояли посреди садов и полей, посреди городов и городков, потому что их внутренние свойства позволили им сохраниться.  Е. Помо, И. Ческий. Замок Левенбург на Вильгельмовой горе близ Касселя. Офорт. Начало XIX в. Надо сказать, что почти каждый культурный человек мечтает увидеть такой памятник (для того, чтобы прикоснуться к Вечности без посредников, почувствовать себя наедине с ней, ощутить на себе образы из гравюр, старых фотографий, записок путешественников). Для того люди и едут в Среднюю Азию, Индокитай или на Ближний Восток, чтобы все это получить невредимым, нетронутым, больным и романтическим одновременно. Но за этими «географическими» памятниками теперь надо ехать далеко, вон из Европы, по крайней мере – Западной. Другой же тип памятника можно получить почти где угодно: это более знакомый нам тип осознанного, обозначенного, обихоженного памятника архитектуры. Это осознание и обозначение (а вслед за ними и обихаживание) памятников в Европе относится к XIX веку. Может быть несколько ранее, в XVIII веке, уже предпринимались попытки сохранить какие-то римские древности, но о целостной реставрации или даже о частичной музеефикации речи все же не было. Для того, чтобы памятник архитектуры стал памятником, потребовался особый взгляд – не классицистический, а романтический. Нужно было не столько вглядываться в застроенный римский храм с целью извлечь из него и зарисовать мотив орнамента или ордер (это всматривание в искаженный временем идеал вело к «очистительным» реконструкциям, как это было с триумфальной аркой Тита, слишком вольно дополненной и оттого слишком холодной), нет, в поэтике романтизма было видение красоты старины, благородства старости. Такое не ювенальное, а вполне зрелое восприятие старых зданий привело к любованию их трещинами, их обстройками, их разновременными «одеяниями» на фасадах. И вот в период романтизма любители и примкнувшие к ним образованные обыватели обратили свое внимание и на средневековые замки, и на разрушенные аббатства в лесу, и на древнеримские остатки в городах и селах. Памятник для этого времени – это руина, которую нужно «переживать», которой можно наслаждаться как хорошим рассказом или картиной, которую можно «читать» или расшифровывать. Со временем, к середине XIX века приходит понимание того, что разрушение нужно остановить, что замок или собор (Пьерфонн, например, или Страсбург) нужно достроить – чтобы продлить их жизнь. Но это желание «реанимировать» памятник и дать ему другую жизнь вскоре столкнулось с тем смешанным, чувственно-эстетическим любованием, которое видело значение памятника именно в подлинности камней или кирпичей, в возможности вобрать себя взглядом весь памятник и одновременно прикоснуться к нему, осязать его. Эстетическое значение памятника в этом случае – его неповторимые формы, романтическое звучание – в следах его жизни, в трещинах, пробоинах, щербинах. Есть еще и историческое значение памятника, когда посетитель отчетливо понимает, что то или иное историческое событие происходило именно здесь, что здесь жили исторические персонажи, которые касались этих вещей, этих камней, двигались в этом пространстве. Все это предполагает веру в подлинность памятника, а, следовательно, недоверие к реставрации и предпочтение ей консервации, бережного сохранения существующего целого и существующих деталей. Из этого сложного комплекса ощущений, из сочетания веры, иллюзий, доверия к кладке, личного опыта общения со зданием, касаний и наведения справок в литературе где-то в конце XIX века возникает современный образ памятника – осмысленный образ здания с историей, распадающейся на две части: собственно история здания и история его как памятника – его познания, расчистки, реставрации. Возник объект, который сохранять нужно было не столько из-за его коммерческой ценности (хотя и она со временем только повышалась вместе с осознанием ценности объекта), сколько из-за его ценности культурной – эстетической или исторической (мемориальной). Тома путеводителей или лирико-эпических книг «про искусство» научали публику видеть в камнях и кирпичах красоту Прошлого, отличать наличники раннего Возрождения от наличников Возрождении высокого, отличать «зареставрированный объект» от сохранившегося, подлинного, несущего аромат эпохи без примесей фантазии романтического реставратора. Все это было в Италии, потом во Франции, даже в Германии, других европейских странах. Благодаря колониальной системе такой взгляд был распространен на заморские памятники. Но могло ли такое представление появиться в России? Как и когда в России увидели свои памятники?

Е. Помо, И. Ческий. Замок Левенбург на Вильгельмовой горе близ Касселя. Офорт. Начало XIX в. Надо сказать, что почти каждый культурный человек мечтает увидеть такой памятник (для того, чтобы прикоснуться к Вечности без посредников, почувствовать себя наедине с ней, ощутить на себе образы из гравюр, старых фотографий, записок путешественников). Для того люди и едут в Среднюю Азию, Индокитай или на Ближний Восток, чтобы все это получить невредимым, нетронутым, больным и романтическим одновременно. Но за этими «географическими» памятниками теперь надо ехать далеко, вон из Европы, по крайней мере – Западной. Другой же тип памятника можно получить почти где угодно: это более знакомый нам тип осознанного, обозначенного, обихоженного памятника архитектуры. Это осознание и обозначение (а вслед за ними и обихаживание) памятников в Европе относится к XIX веку. Может быть несколько ранее, в XVIII веке, уже предпринимались попытки сохранить какие-то римские древности, но о целостной реставрации или даже о частичной музеефикации речи все же не было. Для того, чтобы памятник архитектуры стал памятником, потребовался особый взгляд – не классицистический, а романтический. Нужно было не столько вглядываться в застроенный римский храм с целью извлечь из него и зарисовать мотив орнамента или ордер (это всматривание в искаженный временем идеал вело к «очистительным» реконструкциям, как это было с триумфальной аркой Тита, слишком вольно дополненной и оттого слишком холодной), нет, в поэтике романтизма было видение красоты старины, благородства старости. Такое не ювенальное, а вполне зрелое восприятие старых зданий привело к любованию их трещинами, их обстройками, их разновременными «одеяниями» на фасадах. И вот в период романтизма любители и примкнувшие к ним образованные обыватели обратили свое внимание и на средневековые замки, и на разрушенные аббатства в лесу, и на древнеримские остатки в городах и селах. Памятник для этого времени – это руина, которую нужно «переживать», которой можно наслаждаться как хорошим рассказом или картиной, которую можно «читать» или расшифровывать. Со временем, к середине XIX века приходит понимание того, что разрушение нужно остановить, что замок или собор (Пьерфонн, например, или Страсбург) нужно достроить – чтобы продлить их жизнь. Но это желание «реанимировать» памятник и дать ему другую жизнь вскоре столкнулось с тем смешанным, чувственно-эстетическим любованием, которое видело значение памятника именно в подлинности камней или кирпичей, в возможности вобрать себя взглядом весь памятник и одновременно прикоснуться к нему, осязать его. Эстетическое значение памятника в этом случае – его неповторимые формы, романтическое звучание – в следах его жизни, в трещинах, пробоинах, щербинах. Есть еще и историческое значение памятника, когда посетитель отчетливо понимает, что то или иное историческое событие происходило именно здесь, что здесь жили исторические персонажи, которые касались этих вещей, этих камней, двигались в этом пространстве. Все это предполагает веру в подлинность памятника, а, следовательно, недоверие к реставрации и предпочтение ей консервации, бережного сохранения существующего целого и существующих деталей. Из этого сложного комплекса ощущений, из сочетания веры, иллюзий, доверия к кладке, личного опыта общения со зданием, касаний и наведения справок в литературе где-то в конце XIX века возникает современный образ памятника – осмысленный образ здания с историей, распадающейся на две части: собственно история здания и история его как памятника – его познания, расчистки, реставрации. Возник объект, который сохранять нужно было не столько из-за его коммерческой ценности (хотя и она со временем только повышалась вместе с осознанием ценности объекта), сколько из-за его ценности культурной – эстетической или исторической (мемориальной). Тома путеводителей или лирико-эпических книг «про искусство» научали публику видеть в камнях и кирпичах красоту Прошлого, отличать наличники раннего Возрождения от наличников Возрождении высокого, отличать «зареставрированный объект» от сохранившегося, подлинного, несущего аромат эпохи без примесей фантазии романтического реставратора. Все это было в Италии, потом во Франции, даже в Германии, других европейских странах. Благодаря колониальной системе такой взгляд был распространен на заморские памятники. Но могло ли такое представление появиться в России? Как и когда в России увидели свои памятники?  Пальмира. Гравюра резцом. Начало XIX в.

Пальмира. Гравюра резцом. Начало XIX в.

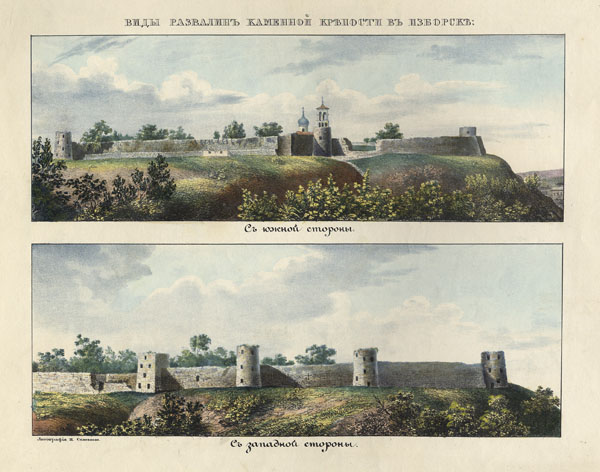

2. Свою древность и ее архитектурные свидетельства в России увидели очень поздно. В XVIII веке появилась идея сохранять средневековые крепости, оставленные военными из-за их крайней архаичности или из-за того, что они в результате расширения границ империи оказались в глубоком тылу. Но эта государственная охрана в большинстве случаев оказывалась бумажной, а в реальности каменные крепости повсеместно ветшали и превращались в живописные руины посреди городов (Псков, Порхов, Гдов, Нижний Новгород, Коломна). Никакие указы остановить разрушения этих и других крепостей не могли, разрушение продолжалось до середины XIX века (а иногда и до середины XX века), когда романтическая реставрация нашла «ход» по удержанию этих стен и башен в сносном состоянии: их следовало периодически достраивать заново – большими кусками, целыми башнями, – и это называлось реставрацией. Такая реставрация жива и поныне, ее аналоги можно встретить в европейских замках, которым не повезло и которые были «восстановлены» реставраторами конца XIX века, но чаще можно увидеть в Турции или на Балканах, где свежеотстроенный псевдосредневековый форт с гордостью сияет новыми камушками и недорогой подсветкой. Это респектабельное варварство почему-то очень прилипчиво именно к крепостям – к российским в частности.  И. Селезнев. Вид крепости в Изборске. Литография, 1839 Свои соборы и церкви российская публика «заметила» очень поздно, в тридцатые годы XIX века, одновременно с западноевропейским романтизмом, отразившимся и в нашем понимании памятников. Но момент был упущен: когда старину заметили, ее было трудно «вышелушивать» из-под позднейших наслоений. Все древнее долгое время называлось «готикой» (в чем можно видеть след влияния все того же романтизма), но эту готику разглядеть под слоем барочных, классицистических и ампирных наслоений было просто невозможно, а потому наслаждение «готикой» и стариной было просто невозможно до второй половины девятнадцатого века. Где-то с семидесятых позапрошлого столетия годов началась эпоха открытий. Сначала русский стиль эклектики пробудил интерес к теремному и узорочному зодчеству XVII века, памятники которого заметили, рассмотрели, обмерили десятки архитекторов, признав их наиболее народными и самостоятельными. Потом от всех этих «Путинок и Кулишек» отвернулись, и неорусский стиль открывали в начале XX века заново, со всей истовостью религиозного возрождения, жаждой подлинности, отрицанием пряничного и чаянием сурового и проникновенного. Щусев, Лансере, Рерих, Покровский – все устремились на русский Север, во Псков, в Новгород, к нордической силе и простому величию наших вечевых республик, к как будто вылепленным руками храмам былинных погостов и кособоким палатам нордических купцов и бояр. За познанием и воспроизведением или вместе с ними пришло и понимание ценности каждого слабо отесанного камня, каждой косой арочки и кургузой главки. Великий реставратор Серебряного века П.П. Покрышкин сделал из церкви Спаса на Нередице близ Новгорода, достаточного скромного памятника конца XII века (хотя и с потрясающими фресками внутри) – поэму, оду, эпос. В его реставрации каждая первоначальная деталь была сохранена, а весь памятник был превращен в манифест подлинности. Но подлинность эта была художественно обыгранной, не археологической: стены были покрыты новой обмазкой, имитировавшей старую, но скрывавшей саму подлинность и только намекавшей на нее своей рукотворностью, неправильностью, неровностью. Вместе с Нередицей архитекторы, художники и образованное общество Петербурга и Москвы открыли и мир барочных и классических дворцов, мир усадебных домов и церквей, мир провинциальных интерпретаций больших стилей в купеческих городках на Волге и Оке. Все эти открытые миры с увлечением описывались, фотографировались, зарисовывались, везде проникал дух сочувствия к подлинности, везде царило элегическое настроение прощания с уходящим прошлым, красота которого уже почувствована, а материальность еще не ушла, еще присутствует со всеми трещинками и кракелюрами. Из этой культуры, возглавляемой объединением «Мир искусства» и связанными с нею архитекторами-неоклассицистами, выросла великолепная московская реставраторская школа советского периода. Имена Сухова, Барановского, Давида, Альтшуллера и Подъяпольского составляют каркас и гордость этой школы, определявшей бережное отношение к памятникам, деликатную работу с кладкой, подчеркивание значительности деталей и бережное отношение к окончательному образу и силуэту. В Новгороде после Второй мировой войны четверо архитекторов-реставраторов (Гладенко, Красноречьев, Штендер и Шуляк) воспроизвели это же отношение к памятникам, дополнив его несколькими раскованными и даже рискованными «ходами», один из которых можно было бы назвать «хирургического показом» (когда наслаивающиеся периоды показаны вместе, на соседних участках), а второй – «протезированием» (когда утраченные части восполняются в подчеркнуто чуждых или эфемерных материалах).

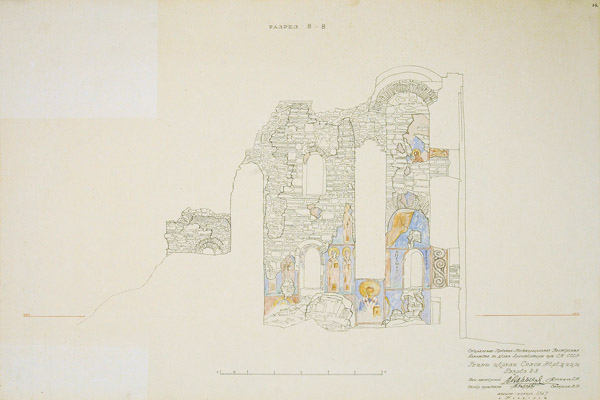

И. Селезнев. Вид крепости в Изборске. Литография, 1839 Свои соборы и церкви российская публика «заметила» очень поздно, в тридцатые годы XIX века, одновременно с западноевропейским романтизмом, отразившимся и в нашем понимании памятников. Но момент был упущен: когда старину заметили, ее было трудно «вышелушивать» из-под позднейших наслоений. Все древнее долгое время называлось «готикой» (в чем можно видеть след влияния все того же романтизма), но эту готику разглядеть под слоем барочных, классицистических и ампирных наслоений было просто невозможно, а потому наслаждение «готикой» и стариной было просто невозможно до второй половины девятнадцатого века. Где-то с семидесятых позапрошлого столетия годов началась эпоха открытий. Сначала русский стиль эклектики пробудил интерес к теремному и узорочному зодчеству XVII века, памятники которого заметили, рассмотрели, обмерили десятки архитекторов, признав их наиболее народными и самостоятельными. Потом от всех этих «Путинок и Кулишек» отвернулись, и неорусский стиль открывали в начале XX века заново, со всей истовостью религиозного возрождения, жаждой подлинности, отрицанием пряничного и чаянием сурового и проникновенного. Щусев, Лансере, Рерих, Покровский – все устремились на русский Север, во Псков, в Новгород, к нордической силе и простому величию наших вечевых республик, к как будто вылепленным руками храмам былинных погостов и кособоким палатам нордических купцов и бояр. За познанием и воспроизведением или вместе с ними пришло и понимание ценности каждого слабо отесанного камня, каждой косой арочки и кургузой главки. Великий реставратор Серебряного века П.П. Покрышкин сделал из церкви Спаса на Нередице близ Новгорода, достаточного скромного памятника конца XII века (хотя и с потрясающими фресками внутри) – поэму, оду, эпос. В его реставрации каждая первоначальная деталь была сохранена, а весь памятник был превращен в манифест подлинности. Но подлинность эта была художественно обыгранной, не археологической: стены были покрыты новой обмазкой, имитировавшей старую, но скрывавшей саму подлинность и только намекавшей на нее своей рукотворностью, неправильностью, неровностью. Вместе с Нередицей архитекторы, художники и образованное общество Петербурга и Москвы открыли и мир барочных и классических дворцов, мир усадебных домов и церквей, мир провинциальных интерпретаций больших стилей в купеческих городках на Волге и Оке. Все эти открытые миры с увлечением описывались, фотографировались, зарисовывались, везде проникал дух сочувствия к подлинности, везде царило элегическое настроение прощания с уходящим прошлым, красота которого уже почувствована, а материальность еще не ушла, еще присутствует со всеми трещинками и кракелюрами. Из этой культуры, возглавляемой объединением «Мир искусства» и связанными с нею архитекторами-неоклассицистами, выросла великолепная московская реставраторская школа советского периода. Имена Сухова, Барановского, Давида, Альтшуллера и Подъяпольского составляют каркас и гордость этой школы, определявшей бережное отношение к памятникам, деликатную работу с кладкой, подчеркивание значительности деталей и бережное отношение к окончательному образу и силуэту. В Новгороде после Второй мировой войны четверо архитекторов-реставраторов (Гладенко, Красноречьев, Штендер и Шуляк) воспроизвели это же отношение к памятникам, дополнив его несколькими раскованными и даже рискованными «ходами», один из которых можно было бы назвать «хирургического показом» (когда наслаивающиеся периоды показаны вместе, на соседних участках), а второй – «протезированием» (когда утраченные части восполняются в подчеркнуто чуждых или эфемерных материалах).  Великий Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице. Восточный фасад руин. Обмерный чертеж В.Н. Захаровой. 1947 Но эти две школы (а по сути – одна) были только островком реставрационной культуры в СССР на фоне мощной струи «художественной» реставрации, достраивавшей весь памятник до его «первоначального» состояния. Эту линию особо развили два фактора: поддерживаемый государством послевоенный патриотизм и задачи по восстановлению разрушенных во время войны памятников. В результате понятное стремление сделать «все по-старому» сочеталось с желанием вернуть утраченное и одновременно придать ему еще большее величие, что делало реставрацию служанкой государственно-престижных интересов. И Петергоф-Петродворец, и храм Параскевы Пятницы в Чернигове должны были восстанавливаться так, чтобы казаться только что созданными шедеврами, новенькими величественными созданиями национального гения, ничем не потревоженными и не имеющими ни малейшего шрама. В это играли все или почти все, и Барановский, который делал Параскеву Пятницу, и Альтшуллер, Подъяпольский и Давид, реставрировавшие чуть позже собор Андроникова монастыря. Разница в работах названных мастеров московской школы и реставраторов из мейнстрима состояла в том, что первые показывали в «новеньком» здании старые части, выявляли многосоставность, разницу кладок, наслоения (в том числе – свои), тогда как большинство скрывало все под «веселенькой» штукатуркой. Со временем «государственно-обновительный» и «патриотически-окончательный» метод реставрации развернулся по всей стране; и Псковский Кром, и Новгородский Детинец, и крепость Изборска, и раннемосковские соборы Троице-Сергиевой Лавры и Савино-Сторожевского монастыря – все это лучшие примеры такого подхода. Везде господствовал вкус к цельности, выражавший, в конечном счете, художническое, даже волюнтаристское отношение к памятникам, в которых видели предмет ущербный (хотя и ценный), сломанный, неработающий, а потому требующий полной и окончательной (на нынешний день) реставрации, полного обновления, возвращения к сияющему идеалу первого дня его существования. Увидеть и вернуть к жизни такой идеал – задача, безусловно, творческая, а потому исполнить должен был творец, конгениальный первоначальному творцу. Степень конгениальности измерить трудно, а потому реставрация, которую принято называть «целостной», чаще всего сводилась к реставрации романтической, то есть ничем не отличалась от методов Виоле-ле-Дюка, которым было уже больше ста лет.

Великий Новгород. Церковь Спаса Преображения на Нередице. Восточный фасад руин. Обмерный чертеж В.Н. Захаровой. 1947 Но эти две школы (а по сути – одна) были только островком реставрационной культуры в СССР на фоне мощной струи «художественной» реставрации, достраивавшей весь памятник до его «первоначального» состояния. Эту линию особо развили два фактора: поддерживаемый государством послевоенный патриотизм и задачи по восстановлению разрушенных во время войны памятников. В результате понятное стремление сделать «все по-старому» сочеталось с желанием вернуть утраченное и одновременно придать ему еще большее величие, что делало реставрацию служанкой государственно-престижных интересов. И Петергоф-Петродворец, и храм Параскевы Пятницы в Чернигове должны были восстанавливаться так, чтобы казаться только что созданными шедеврами, новенькими величественными созданиями национального гения, ничем не потревоженными и не имеющими ни малейшего шрама. В это играли все или почти все, и Барановский, который делал Параскеву Пятницу, и Альтшуллер, Подъяпольский и Давид, реставрировавшие чуть позже собор Андроникова монастыря. Разница в работах названных мастеров московской школы и реставраторов из мейнстрима состояла в том, что первые показывали в «новеньком» здании старые части, выявляли многосоставность, разницу кладок, наслоения (в том числе – свои), тогда как большинство скрывало все под «веселенькой» штукатуркой. Со временем «государственно-обновительный» и «патриотически-окончательный» метод реставрации развернулся по всей стране; и Псковский Кром, и Новгородский Детинец, и крепость Изборска, и раннемосковские соборы Троице-Сергиевой Лавры и Савино-Сторожевского монастыря – все это лучшие примеры такого подхода. Везде господствовал вкус к цельности, выражавший, в конечном счете, художническое, даже волюнтаристское отношение к памятникам, в которых видели предмет ущербный (хотя и ценный), сломанный, неработающий, а потому требующий полной и окончательной (на нынешний день) реставрации, полного обновления, возвращения к сияющему идеалу первого дня его существования. Увидеть и вернуть к жизни такой идеал – задача, безусловно, творческая, а потому исполнить должен был творец, конгениальный первоначальному творцу. Степень конгениальности измерить трудно, а потому реставрация, которую принято называть «целостной», чаще всего сводилась к реставрации романтической, то есть ничем не отличалась от методов Виоле-ле-Дюка, которым было уже больше ста лет.

3. Наличие такой целостной реставрации и достаточно низкий уровень культуры на фоне общей бедности России и СССР привели к тому, что памятник здесь не ценился и не ценится до сих пор. Вернее ценится, но скорее, как знак или символ, чем как реальность. У нас нет или почти нет «сценария», при котором зритель (любитель, эстет) будет наслаждаться подлинностью резного камня, фактурой древней штукатурки, текстурой сохранившегося искусственного мрамора, выщербленным карнизом или руинированной капителью великолепной работы. Зритель пойдет или поедет к памятнику, но не за всем этим, а за сентиментально-кинематографическим впечатлением-ощущением: за общим обликом, силуэтом, признаками стиля («представитель барокко», «представитель классицизма»); не меньшую роль играют мемориально-исторические воспоминания, пришедшие в виде строчек в путеводителе или объяснений экскурсовода. При таких запросах нет никакой разницы между подлинным памятником и муляжом, между поновленным оригиналом и новоделом, сделанным «по рассказу внучки писателя» или по рисунку в альбоме. Подлинность для большинства оказывается не важна, она не столь лишена смысла, сколь не существенна, заслонена зримым обликом памятника в виде его воспроизведения или повторения. На этом фоне и расцветают все «новинки» старой архитектуры: заново построенные на основании источников разной достоверности усадьбы Спасское-Лутовиново, Тарханы, Михайловское, пригородные дворцы Царского Села, и Петергофа, монументальные соборы (вроде Храма Христа Спасителя), и маленькие церкви – вроде Казанского собора на Красной площади. Все обратимо, и снесенная стена Китай-города встает в 1960-е годы у гостиницы «Россия» заново, а теперь, после сноса гостиницы, ее восстановление в полном виде тоже кажется реальным. И, быть может, вскоре мы увидим Китай-город во всем фортификационном блеске, а за его воссозданием можно будет задумываться о восстановлении снесенного в 1930-е годы кремля в Серпухове или разобранной еще в XIX веке крепости и церкви в подмосковной резиденции Бориса Годунова, в Борисове Городке. Выхода, кажется, нет. Следует заметить, что в таком отношении к памятникам мы не одиноки. Уничтожение многих ценнейших зданий и комплексов после Второй мировой войны привело к тому, что в Польше и Германии решили восстановить безвозвратно ушедшие сооружения в новых материалах на старых местах. Острая грусть по утратам привела к тому, что заново были выстроены королевский Замок и Старо Място в Варшаве и дворцы Дрездена. Совсем недавно была выстроена вновь (с использованием старых деталей, но все же абсолютно заново) Фрауэнкирхе в Дрездене. Здесь мы видим похожий процесс, но обусловленный не столько укоренившимся представлением о принципиально возможном воскрешении памятника, сколько сильным чувством, почти истерикой: любящие город и его архитектуру люди не могут представить его без разрушенного памятника, а потому решаются на крайние шаги и строят памятник заново. Но в России, например, в Ярославле, уже пошли дальше, по новому пути: на месте снесенного в сталинское время городского собора XVII в. провели по всем правилам археологические раскопки, все исследовали, а потом начали строить собор, не похожий даже на фотографии и дореволюционные чертежи, совсем другой, большой и странный, но тоже Успенский, тоже в центре города, тоже древнерусский по формам (хотя и обобщенно). Тот, разрушенный в тридцатые годы, памятник никто, кажется, и не вспоминает, его остатки не покажут даже в подвале нового собора. Этот новый собор – уже даже не первая производная памятника (каким можно считать новодел), а вторая, но все равно претендующая почему-то на мемориальность. Похожая история, но несколько в другом роде, произошла в московской усадьбе Царицыно: здесь достроили неоконченный дворец работы Матвея Казакова, при этом добавив ранее никогда не существовавшие интерьеры. То есть сначала повторили ситуацию с Кельнским и Страсбургскими соборами, достроенными в XIX в. по первоначальным проектам или представлениям о них, а затем продолжили «поход в прошлое», дополнив памятник чем-то никогда не существовавшим.  Вид дворца в Царицыне в окрестностях Москвы. Литография, 1872 Диагнозом этой русской болезни, выражающейся не столько в пренебрежении памятниками (есть и такое явление, но его мы сейчас не рассматриваем), сколько в пренебрежении по отношению к подлинности этих памятников является нечувствительность к материальной составляющей архитектурного объекта. Это в так называемый российский архитектурный идеализм, при котором тени памятников важнее «тел» самих памятников, а идеи и воспоминания оказываются способными существовать в любом «теле», – а не только в том, в котором они существовали первоначально. Вырисовывается представление о переселении душ из одного архитектурного тела в другое, идея о воскрешении души вместе с новым архитектурным телом, и даже надежда на лучшую новую жизнь для особо ценного памятника, по каким-то причинам исчезнувшего. Вот почему на Восточноевропейской равнине готовят все новые и новые чистенькие беленькие или цветные жилища для душ умерших памятников.

Вид дворца в Царицыне в окрестностях Москвы. Литография, 1872 Диагнозом этой русской болезни, выражающейся не столько в пренебрежении памятниками (есть и такое явление, но его мы сейчас не рассматриваем), сколько в пренебрежении по отношению к подлинности этих памятников является нечувствительность к материальной составляющей архитектурного объекта. Это в так называемый российский архитектурный идеализм, при котором тени памятников важнее «тел» самих памятников, а идеи и воспоминания оказываются способными существовать в любом «теле», – а не только в том, в котором они существовали первоначально. Вырисовывается представление о переселении душ из одного архитектурного тела в другое, идея о воскрешении души вместе с новым архитектурным телом, и даже надежда на лучшую новую жизнь для особо ценного памятника, по каким-то причинам исчезнувшего. Вот почему на Восточноевропейской равнине готовят все новые и новые чистенькие беленькие или цветные жилища для душ умерших памятников.

4. Как появилось в России это представление о возобновимом (а потому неуничтожимом) памятнике, который должен быть новеньким «с иголочки», чистым, без «следов бытования»? Этому можно назвать четыре причины: климат, строительные материалы, архитектурная мода и, как это ни странно, северноевропейская, протестантская традиция. Суровый климат привел к тому, что материал, из которого построено то или иное здание очень рано начали прикрывать другим, временным материалом. Полосатую византийскую кладку горожане Киева, Новгорода и Смоленска видели только несколько первых лет после возведения первых каменных храмов, а потом эту обладающую собственным декоративным эффектом кладку стали покрывать известковой обмазкой, предохранявшей стену от выветривания, промокания и вымораживания. Эта обмазка закрывала в более позднее время и каменную кладку новгородских и псковских храмов, и плитняковые стены северных крепостей, и кирпичную кладку московских церквей, палат и башен. В результате применения обмазки сама фактура стены оказывалась обманом: зритель видел «подмалеванное» лицо, а кладку не видел. Отсюда детали оказывались несколько размытыми, их качество выражалось в форме, а не в материальном выражении (скажем, важен был профиль карниза или абрис наличника, а не полное переживание этих форм как материальных объектов, имеющих вес, фактуру поверхности, цвет или цвета составляющей объект материи). Позднее в Россию пришла штукатурка, широко применявшаяся в Северной Европе, Германии, Австрии, Польше и Северной Италии – в землях, где камня мало, а открытая кирпичная кладка по тем или иным причинам кажется или казалась слишком оголенной. Штукатурка своими прямыми линиями и непроницаемой «кожей» покрывала здания, предохраняя их, добавляя им стильности, но лишая их телесности. Эту штукатурку можно было менять, обновляя тем самым «лицо» здания, что, в свою очередь, помогало забывать о первоначальной кладке, о структуре здания, о его подлинной массе. Так что климат определил появление в России «переодеваемого здания». А некоторые строительные материалы, в особенности новгородский красный ракушечник и псковский серо-желтый известняк обладали такой фактурой, что неровная кладка из этих трудно приводимых к геометрическим фигурам материалов просто должна была быть прикрыта и по эстетическим соображениям, а ответственные части (своды, столбы, арки, лопатки, ниши) вообще выполнялись из кирпича, но тоже забеливались. Строительные материалы – труднообрабатываемый или неровный камень, как и декоративно не осознанный кирпич – привели к постоянному прикрыванию или «одеванию» кладки, и, следовательно, к представлению о принципиальной нужности и вероятности постоянного поновления здания. В наше время это привело к тому, что даже великолепную белокаменную кладку владимиро-суздальских соборов из квадров покрывают тонким слоем побелки (как в церкви Покрова на Нерли), что нарушает всю систему воздействия этой драгоценной архитектуры на зрителя. Не меньшую роль играла архитектурная мода, особенно остро проявившаяся в XVIII–XIX вв., когда погоня русского общества и культуры за соответствием европейским стандартам приводила к периодическому осознанию отставания уже усвоенных стилей и к замене старой, устаревшей не столько физически, сколько морально, штукатурки с лепным или тянутым декором наличников, пилястр и карнизов. В результате декор раннепетровского или елизаветинского барокко (а тем более древнерусский стиль) с энтузиазмом замазывался, каменные детали, если они были, сбивались, а на место прежнего фасада приходил новый – в стиле классицизма или, чуть позже, ампира. Когда к середине XIX в. классицизм устарел, его часто опять «снимали» или просто замазывали и надевали на здание штукатурный эклектический декор в одном из принятых в то время стилях. Тоже происходило и в начале XX века, и даже в советское время (некоторые конструктивистские здания есть только конструктивистская «одежда» на старой основе, а некоторые сталинские здания – лишь перештукатуренный конструктивизм). В результате этой постоянной смены потерялось ощущение единственности здания, его уникального тела и лица: любое здание становилось почти бесформенным телом с обновляемым одеянием «в стиле». Ценность штукатурного (по определению временного) декора, как и ценность того или иного стиля (тоже временного, как будто готового к замене чем-то более свежим, тоже пришедшим извне) были поставлены под сомнение самой жизнью, а потому сменяемость архитектурных форм оказалась допустимой и возможной. И только такие крупные памятники, как барочный Зимний дворец, построенный великим Растрелли, сохраняли свое первоначальное штукатурное одеяние (хотя постоянно меняли цвет окраски – в соответствии с архитектурной модой). Внешние обстоятельства, климат, материал и мода играют в отношении к памятникам в России очень большую роль, но не меньшую роль играет внутреннее, идеологическое, духовное обстоятельство: глубоко укоренившееся протестантское отношение к зданию, улице, городу как к организму, который должен быть чистым, свежим, нетронутым, в общем – новым. Конечно, было и есть народное представление о чистоте, связанное с избой, которая должна быть с выбеленной печью, подметенными полами и выскобленным столом. Но думается, что не это бытовое представление заставляет подновлять и обновлять памятники, а тот самый протестантский, северноевропейский, немецко-голландский порядок, который русские заметили при первых Романовых еще в XVII в., но окончательно восприняли при Петре I, уже на рубеже XVIII столетия. Этот порядок включает в себя чистые улицы, выметенные и в пределе даже вымытые, чистые и новые фасады всех домов, желательно свежепокрашенных. Это такая Голландия или Ганновер в идеале, когда личная протестантская честность и порядочность распространяется через государство и в государственном масштабе, а также принимает несколько внешние формы. И все же, вспомните ваш первый визит в Италию или Францию. Разве не удивляли вас паутины трещинок на фасадах великолепных в жизни (но все же более чистых на картинках в учебниках) палаццо, щербинки на капителях Древнего Рима, мусор на улицах, опавшие листья, трава меж камней? Нам, пришедшим с Севера, видеть это разорение и нестроение на Форуме, на фасаде собора Нотр-Дам и на палаццо Ручеллаи нестерпимо, так же обидно, как видеть печально знаменитые по музейным описаниям «мышиные заеды» и «мушиные засиды» на гравюрах и полотнах старых мастеров. Потом привыкаешь, потом видишь в монументальных «засидах» знак прошедшего времени, но первое впечатление от Средиземноморья странное: как можно было довести виллу Палладио до состояния райбольницы в Пучеже? Она же некрашеная, не побеленная, трещины в камнях цементом не заделаны, рамы не покрашены, фрески не поновлены! Северное, протестантское отношение к новой чистенькой среде как к месту обитания обновленных, достойных и чистых помыслами людей у нас в России приняло особенный характер: мы все время имеем в голове идеал, но он все время оказывается недостижимым из-за сопротивления материи, природных явлений, людской нерадивости. А потому все дворцы должны сиять (помните, в «Преступлении и наказании» весь Петербург делает летом ремонт, а баре уехали на дачи), все церкви – блистать, а памятники, старые дворцы, церкви и крепости – тем более, – вдвойне и втройне. Вот почему наши туристы легко входят в Стокгольм, Амстердам или Берлин, вот почему у нас дома все время белят по старым трещинам, замазывают старый колер на фасаде, стараются приделать чистенькие рамы и вообще осуществить «евроремонт» всего. Это особое, ревностное чувство нового, желание чистоты и ожидание новизны, пусть только внешней. Из-за этого желания мы не можем терпеть старой, но «живой» кладки, мы воспринимаем лишь крайности: памятник должен быть или приведен «в должный вид» или он находится в руинах (потому что до него еще не дошли руки?). Промежуточного варианта с изъеденными временем квадрами, с полувыпавшим раствором в швах, с несколькими слоями покраски, выглядывающими один из-под другого у нас просто не может быть. А если он где-то и есть, то в далекой Сирии (где он «географический») или в Италии, где по каким-то непонятным для нас причинам существуют здания подлинные, относящиеся к тому или иному времени, где можно прикоснуться к XI веку так же легко, как к XIX – вот он один камень, вот – другой.  Дом Дурасова в усадьбе Люблино под Москвой. Фасад. Проект реставрации Л.С. Сахаровой и О.М. Сотниковой. 1954

Дом Дурасова в усадьбе Люблино под Москвой. Фасад. Проект реставрации Л.С. Сахаровой и О.М. Сотниковой. 1954

5. Сейчас можно только сетовать на существующие «нравы» в отношении памятников и надеяться на их чудесное исправление. «Островков» бережного отношения к древним храмам, палатам и крепостям осталось немного: иногда что-то тщательно сделают в Москве (церковь Антипия с Колымажного двора), иногда в Новгороде Великом что-то сделают с пронзительно-осторожным отношением к каждому камню (церковь Андрея Стратилата в Детинце). Но чаще, все же, само слово реставрация означает сразу и сохранение и добавление и обновление, что отражается на облике и образе памятников, которых эта реставрация коснулась. За подлинностью едут в Италию и Францию, тогда как на родине наслаждаются обновленной стариной. Но изменение отношения к древности и архитектурным раритетам кажется возможным. Можно рассчитывать на постепенный рост образования, на то, что вдруг общество осознает конечность самих памятников, сосчитает их уже незначительное число и «приужахнется». За этим былинным испугом может прийти внимательная инвентаризация, а затем и реставрация – тщательная, бережная, научная. Пока все это кажется только мечтой. Но любому историку видно, что общество все же меняется со временем, а прогресс действительно существует. Так что можно не только надеяться, но и собственными действиями пытаться изменить существующее положение вещей – сейчас, по меньшей мере, странное. Мы благодарим Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева за предоставленные иллюстрации http://www.archaeolog.ru/?id=2&id_nws=149&zid_nws=1